Das Gesetzgebungsverfahren ist ein komplexer Prozess, der die Entstehung neuer Gesetze und Verordnungen regelt und eine wesentliche Rolle in der politischen Landschaft des Landes spielt. In diesem Artikel werden wir einen groben Einblick in den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens werfen und dabei die einzelnen Schritte und Akteure in diesem Verfahren erklären.

Lernen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenWiederholen

mögliche Prüfungsfragen

Inhaltsverzeichnis

- Wer entwirft Gesetze und Verordnungen?

- Wie läuft ein Gesetzgebungsverfahren ab?

- Wann müssen Gesetze angepasst werden?

- Inwiefern können Unternehmen Einfluss auf ein Gesetzgebungsverfahren nehmen?

1. Wer entwirft Gesetze und Verordnungen?

In Deutschland werden Gesetze von verschiedenen Institutionen und Organen entworfen und beschlossen. Der Bundestag als gesetzgebendes Organ der Bundesrepublik Deutschland erarbeitet und beschließt Gesetze auf Bundesebene. Die Abgeordneten können eigene Gesetzentwürfe einbringen, aber auch die Regierung und der Bundesrat können Gesetzesinitiativen einbringen. Die Regierung, insbesondere das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, entwirft oft Gesetzesvorlagen und bringt sie in den Bundestag ein. Diese Gesetzesentwürfe durchlaufen in der Regel mehrere Lesungen im Bundestag und im Bundesrat, bevor sie verabschiedet werden.

Der Bundesrat, das zweite gesetzgebende Organ, hat bei vielen Gesetzgebungsverfahren ein Mitspracherecht und kann Änderungen vorschlagen. Die Zustimmung des Bundesrats ist bei bestimmten Gesetzgebungsverfahren wie zum Beispiel der Gesetzgebung in den Bereichen Bildung, Kultur und öffentlicher Dienst unbedingt erforderlich. Insgesamt wird die Gesetzgebung in Deutschland durch ein komplexes System von Checks and Balances gewährleistet, das dafür sorgt, dass Gesetze im Einklang mit der Verfassung stehen und die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt werden.

2. Wie läuft ein Gesetzgebungsverfahren ab?

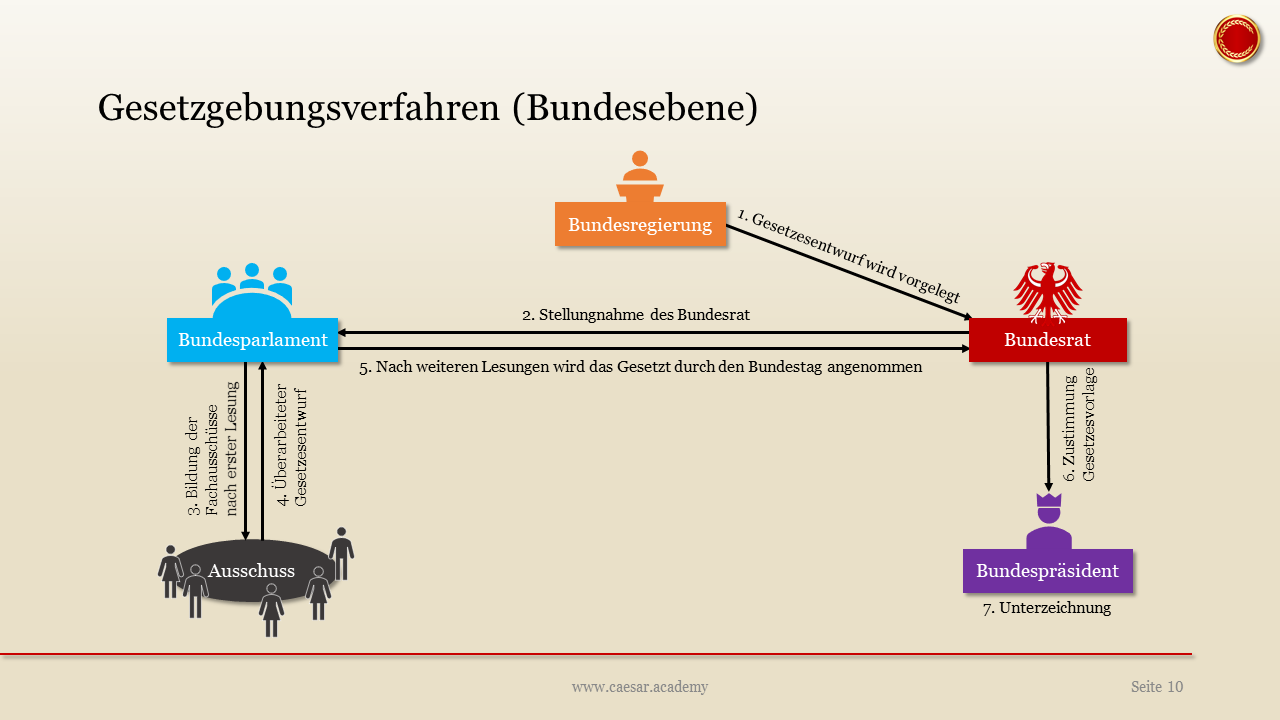

Das Gesetzgebungsverfahren in Deutschland läuft in der Regel in mehreren Schritten ab. So könnte ein typischer Ablauf für ein Gesetzgebungsverfahren wie folgt aussehen:

- Gesetzesinitiative: Ein Gesetzesvorhaben kann von der Bundesregierung, dem Bundestag, dem Bundesrat oder einer Volksinitiative ausgehen.

- Erste Lesung: Der Gesetzentwurf wird in der ersten Lesung im Bundestag vorgestellt und debattiert. In dieser Phase wird der Gesetzentwurf oft grundlegend überarbeitet.

- Beratung im Ausschuss: Der Gesetzentwurf wird im zuständigen Ausschuss des Bundestags weiter beraten und gegebenenfalls angepasst.

- Zweite und dritte Lesung: Der Gesetzentwurf wird in der zweiten und dritten Lesung im Plenum des Bundestags erneut debattiert und abgestimmt. Wenn der Gesetzentwurf angenommen wird, wird er dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet.

- Stellungnahme des Bundesrats: Der Bundesrat prüft den Gesetzentwurf und gibt eine Stellungnahme ab. In manchen Fällen kann der Bundesrat Änderungen am Gesetzentwurf fordern.

- Vermittlungsausschuss: Wenn sich Bundestag und Bundesrat bei einem Gesetzentwurf nicht einigen können, wird ein Vermittlungsausschuss gebildet. Dieser soll einen Kompromiss zwischen den beiden Parteien erarbeiten.

- Zustimmung des Bundesrats: Wenn der Bundesrat dem Gesetzentwurf zustimmt, geht er zur Unterzeichnung an den Bundespräsidenten.

- Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten: Der Bundespräsident unterzeichnet das Gesetz und es wird im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

- Inkrafttreten: In der Regel tritt ein Gesetz am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft.

3. Wann müssen Gesetze angepasst werden?

Gesetze müssen in der Regel dann geändert werden, wenn sich die politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder technologischen Bedingungen geändert haben und das bestehende Gesetz nicht mehr angemessen oder ausreichend ist, um die Herausforderungen und Bedürfnisse der Gesellschaft zu bewältigen. Konkret können folgende Gründe eine Gesetzesänderung erforderlich machen:

- Veränderungen in der Gesellschaft: Gesetze müssen sich an gesellschaftliche Veränderungen anpassen. Zum Beispiel kann sich die Rolle von Frauen und Männern in der Gesellschaft ändern, wodurch auch Gesetze im Bereich der Gleichstellung und Diskriminierung geändert werden müssen.

- Neue Technologien: Technologische Fortschritte erfordern oft neue gesetzliche Regelungen. Zum Beispiel kann die Einführung von autonom fahrenden Autos die Gesetze im Bereich des Straßenverkehrs beeinflussen.

- Veränderungen im Wirtschaftsleben: Veränderungen in der Wirtschaft erfordern oft neue gesetzliche Regelungen. Zum Beispiel kann die Globalisierung neue Gesetze im Bereich des internationalen Handels erforderlich machen.

- Europäische Vorgaben: Durch die Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union ergeben sich auch Veränderungen in der Gesetzgebung. Europa-weite Regelungen, Richtlinien und Verordnungen müssen in nationales Recht umgesetzt werden.

- Veränderungen in der politischen Landschaft: Eine Veränderung der politischen Mehrheitsverhältnisse kann dazu führen, dass bestehende Gesetze geändert werden oder neue Gesetze beschlossen werden.

Insgesamt muss bei einer Gesetzesänderung immer eine Abwägung zwischen den verschiedenen Interessen und Bedürfnissen der Gesellschaft vorgenommen werden, um ein ausgewogenes und angemessenes Gesetz zu schaffen.

4. Inwiefern können Unternehmen Einfluss auf ein Gesetzgebungsverfahren nehmen?

Unternehmen können auf verschiedene Weise Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. Mögliche Maßnahmen sind beispielweise:

- Lobbying: Unternehmen können gezielt versuchen, politische Entscheidungsträger von ihren Interessen zu überzeugen. Sie können beispielsweise Lobbyisten engagieren, die Politiker und Ministerien gezielt ansprechen und versuchen, ihre Meinung zu beeinflussen.

- Expertise: Unternehmen können ihre Expertise und Erfahrung in bestimmten Bereichen einbringen und damit zur Entwicklung neuer Gesetze und Regulierungen beitragen. Sie können beispielsweise Stellungnahmen abgeben oder an Anhörungen teilnehmen.

- Spenden: Unternehmen können politische Parteien und Kandidaten unterstützen, indem sie Spenden leisten. Dadurch können sie indirekt Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen.

- Öffentlichkeitsarbeit: Unternehmen können versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und damit auch politische Entscheidungsträger. Sie können beispielsweise gezielt PR-Kampagnen starten, um ihre Position in der Öffentlichkeit zu stärken.

Es ist wichtig zu betonen, dass Unternehmen zwar das Recht haben, sich politisch zu engagieren und ihre Interessen zu vertreten, dass aber auch andere Gruppen und Interessenvertreter in den Gesetzgebungsprozess einbezogen werden sollten. Eine transparente und ausgewogene Gesetzgebung, die im öffentlichen Interesse liegt, ist eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie.

Wirtschaftsfachwirt Community